La neuvième étape du Tour de France se déroule aujourd’hui sur des graviers. L’étape commence et se termine à Troyes. La ville abrite de pittoresques cathédrales gothiques qui surplombent les rues pavées, mais nous ne nous étendrons pas sur la géologie des pavés. Je laisserai cela au temps de Paris-Roubaix. Troyes est la capitale historique de la région Champagne-Ardennes. Elle est connue pour ses célèbres vignobles, entrecoupés de routes de craie blanche. C’est de cela que je veux parler, car il s’agit avant tout de gravier.

Le peloton du World Tour connaît déjà le terrain puisque Paris – Tours, une classique de fin de saison, a été courue sur les pistes des vignobles ces dernières années. De plus, et peut-être plus célèbre encore, Strade Bianche et son sterrato ont permis au peloton d’acquérir de l’expérience sur les surfaces plus meubles. J’ai l’intention de vous faire voyager à travers le temps et de vous expliquer comment le gravier de la zone de la scène d’aujourd’hui a vu le jour. Elle peut peut-être être utilisée pour comprendre les défis techniques auxquels les coureurs sont confrontés spécifiquement sur cette étape en raison des conditions géologiques. Cavaliers et directeurs sportifs, vous écoutez ?

Plus de calcaire ? Oui, encore du calcaire, mais aujourd’hui nous courons dessus ! Le gravier est du calcaire.

Qu’est-ce que le gravier ?

Il faut d’abord que la définition soit claire avant de passer à l’étape du gravier. Le gravier est défini comme une agrégation libre de fragments de roches. Il se présente généralement sous différentes formes, tailles et couleurs, en fonction des processus d’altération ou d’érosion qui ont contribué à la formation des fragments. La composition originale du rock est bien sûr aussi un facteur déterminant.

En termes simples, le gravier est un ensemble de sédiments dont le diamètre est supérieur à deux millimètres. Il peut avoir un bord arrondi ou angulaire. Bien qu’il n’y ait pas de limite supérieure pour la taille des graviers, cet article se concentrera sur les petits graviers de moins de 20 millimètres de diamètre afin qu’il soit le plus applicable possible à la course. Les graviers les plus gros sont parfaits pour les allées et le jardinage, ou pour les crevaisons occasionnelles, mais ce ne sont pas les graviers que l’on trouve dans les vignobles autour de Troyes.

Le diable est dans le niveau de la mer

Où se situe donc Troyes dans le grand schéma de l’histoire géologique, et pourquoi est-elle devenue un lieu privilégié pour les courses de gravier ?

Un parcours édifiant pour la ville de Troyes, si vous me permettez le jeu de mots ! Une grande partie de ce que nous appelons aujourd’hui la France était restée intacte jusqu’à récemment, d’un point de vue géologique. Il y a quelque 300 millions d’années, l’ensemble des terres continentales de la Terre ont été réunies en un supercontinent, la Pangée. La Pangée était grande et froide, et une grande calotte glaciaire existait au pôle Sud.

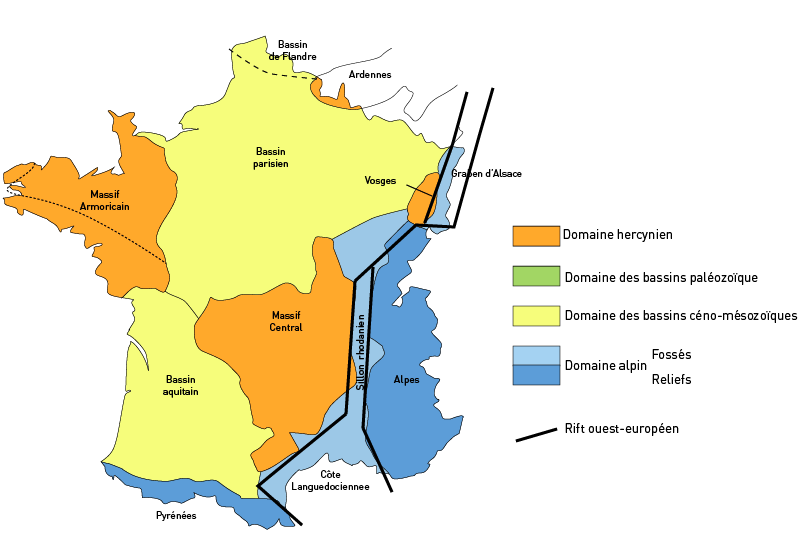

Dans ce cadre, la France se situait entre le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie, comme c’est le cas aujourd’hui. Bien qu’il s’agisse d’une région très différente de l’Europe occidentale d’aujourd’hui. Au cours de cette période, les roches ont été déformées pour former une grande ceinture de montagnes. Ces roches ont ensuite été érodées et les parties profondes et cristallines de la ceinture montagneuse sont remontées à la surface. Il y a 250 millions d’années, la ceinture montagneuse avait été érodée presque à plat et les roches cristallines déformées reposaient à la surface de la Terre. Cette surface est encore visible non loin au sud de la Champagne, dans le Massif central.

Rupture

Ensuite, la Pangée a commencé à se disloquer. L’océan Atlantique central a commencé à se former et, dans l’océan Indien et l’océan Austral, la rupture des continents a également commencé. L’activité tectonique des plaques a alors presque doublé. À l’apogée de la période allant de la fin du Jurassique au début du Crétacé, il y a environ 150 à 100 millions d’années, le taux de production de croûte océanique était presque deux fois plus élevé qu’à l’époque de la Pangée et qu’aujourd’hui. Avec une telle production de croûte, le taux d’élimination de la croûte par subduction était également beaucoup plus élevé et, par conséquent, l’âge moyen du plancher océanique devenait de plus en plus jeune.

Pourquoi est-ce important ? La profondeur d’un bassin océanique en dépend ! Plus le plancher océanique est jeune, moins l’océan est profond. En outre, l’activité tectonique des plaques étant plus intense, le volcanisme et la production de CO2 d’origine volcanique augmentent également (trois fois plus qu’aujourd’hui). Lorsque la production de CO2 est plus importante, les températures sont beaucoup plus élevées. La glace terrestre a fondu. Les océans n’étaient donc pas seulement moins profonds, ils contenaient aussi plus d’eau qu’aujourd’hui. En conséquence, les continents entourant les océans ont été inondés. La France s’est noyée sous un niveau de mer supérieur d’environ 200 m à celui d’aujourd’hui. C’est ainsi que commence l’étape du gravier d’aujourd’hui !

Vous avez besoin de calcaire

Dans les mers tropicales dont la profondeur ne dépasse pas quelques centaines de mètres, des calcaires se forment. Le calcaire est une roche sédimentaire dont les principaux minéraux sont le carbonate de calcium. Fait amusant : il se met à pétiller lorsqu’on y dépose de l’acide dilué. Le calcaire contient souvent des fossiles de créatures marines telles que des coccolithes et des foraminifères. Ceux-ci constituent la craie. Le calcaire constitue donc un témoignage géologique des conditions passées de la France sous la mer.

Le socle de craie sédimentaire qui recouvre une grande partie de la France s’est formé entre le Jurassique et le Crétacé, il y a environ 150 à 80 millions d’années. À l’époque, les dinosaures parcouraient encore la terre. Les roches sédimentaires se forment généralement en milieu marin, comme c’était le cas à Troyes à cette époque. Dans cette partie du monde, il s’agit donc surtout de lézards de mer et de dinosaures.

Deux types de calcaire entourent Troyes. Il y a le calcaire de Courville et le calcaire de Savonnières. Tous deux ont été fortement exploités au fil du temps à des fins de construction. Courville est une pierre locale de Reims, tandis que Savonnières provient d’un peu plus loin, à une centaine de kilomètres à l’est de Troyes.

Bien que similaires, les deux types de pierre présentent des différences essentielles. L’âge des deux pierres est différent. Courville provient de l’Eocène (50 millions d’années) et Savonnières du Tithonien (150 millions d’années). Cela en fait une roche plus ancienne d’environ 100 millions d’années. Ces roches sont constituées de morceaux. Ils sont poreux à 17 % et 29 % respectivement, ce qui permet un bon drainage, favorisant à la fois la culture de la vigne (comme vous le lirez à l’étape 7) et la course cycliste !

Géologie de la course

En Champagne, les roches sédimentaires sont constituées à 75 % de calcaire. Ce matériau est dur, poreux et cassant. Les roches sont donc durables, mais se cassent facilement en morceaux. Si vous devez construire une route dans cette région, qui a besoin d’une chaussée ? Le sous-sol fait très bien l’affaire ! D’accord, ce n’est pas tout à fait la Strade Bianche. Ces routes toscanes blanches reposent sur une surface géologique de marbre, qui est la roche blanche noble, dure et chère que l’on obtient en enfouissant les calcaires de la Champagne à 20 km de profondeur dans une ceinture montagneuse pendant quelques millions d’années. Mais les routes blanches d’aujourd’hui sont composées du même carbonate de calcium ! Il est bon de savoir que les graviers de marbre des Strade Bianche ont une surface beaucoup plus lisse, avec des matériaux fins et arrondis au lieu des pistes caillouteuses de la Champagne.

Ainsi, l’étape de gravier d’aujourd’hui sera probablement plus difficile dans les virages que Strade. En France, le matériel sera plus lâche et moins compact en raison de sa taille plus importante. Les matériaux plus fins, lorsqu’ils sont mouillés, se compactent davantage (vous vous souvenez des forces de Van Der Waals que vous avez apprises au lycée ? Elles agissent sur ces petits sédiments de la taille du sable). Les matériaux plus volumineux sont moins clastiques, de sorte que même lorsqu’ils sont mouillés, ils restent lâches. La pluie a un impact significatif sur les graviers calcaires en raison de leur composition chimique, qui peut les dissoudre par mauvais temps, créant ainsi une route molle et boueuse pour les cyclistes. Les secteurs de gravier pourraient ainsi ressembler davantage à une course de cyclocross qu’au Tour de France ! Bonjour Mathieu, Wout et Tom !

NB : Les blogs dans d’autres langues que l’anglais sont tous traduits automatiquement. Nos rédacteurs ne sont pas responsables des fautes de langue et d’orthographe.