Aujourd’hui, le peloton roule au cœur du Bassin parisien. Ce sera le plus proche de Paris que nous aurons cette année. Mais quoi ? Un bassin ! La région parisienne ne ressemble pas vraiment à un bassin, n’est-ce pas ? En géologie, un bassin est l’endroit où des sédiments se sont déposés pendant des millions d’années. Les bassins accumulent des sédiments dont l’âge et la composition varient en fonction des conditions climatiques.

Ces bassins sont idéaux pour l’étude des géoscientifiques et pour les cyclistes. L’histoire est littéralement sous leurs roues. Mais est-ce que nous écrivons aussi l’histoire sur le vélo aujourd’hui ? Nous n’avons pas cette expertise ici, alors continuons sur le Bassin parisien et son histoire.

Les bassins se remplissent généralement de nappes de sédiments horizontales et assez régulières. Ils sont donc aussi plats qu’une crêpe. Grande journée pour les hommes rapides du peloton. Nous voyageons dans le temps à partir d’Orléans où nous avons les sédiments les plus jeunes du Miocène. A Saint Amand Montrond, l’étape se termine dans le Jurassique inférieur en surface. Au cours de cette étape, les coureurs parcourent l’ensemble de la stratigraphie du Bassin parisien, de la plus jeune à la plus ancienne. Pour faciliter le récit de l’histoire de ces roches et de leur formation au fil du temps, nous commençons par l’histoire la plus ancienne et nous remontons dans le temps. Voyageons dans le temps à travers le Bassin parisien !

Petite leçon d’histoire

L’histoire du Bassin parisien débute il y a environ 250 millions d’années, à la limite entre les périodes Permien et Trias. C’était à l’époque du supercontinent Pangea. La plupart des continents sont encore fusionnés. L’Amérique du Nord est rattachée à l’Europe. L’océan Atlantique n’existait pas encore. Il y a 250 à 180 millions d’années, cette situation était sur le point de changer. Le supercontinent a commencé à se désagréger. Les géologues appellent cela le rifting intra-continental. Cette zone était assez semblable à l’actuelle zone du rift est-africain, de l’Éthiopie au Mozambique, où l’Afrique de l’Est se sépare du reste du continent africain. Dans cette zone de rift, le continent commence à s’amincir, à s’enfoncer et finalement à s’éloigner.

Le continent européen et nord-américain se trouvait dans un environnement désertique relativement chaud et aride, avec un volcanisme occasionnel et des lacs dispersés. Ces lacs sont devenus plus profonds au fil du temps. Ces lacs de rift ont fini par fusionner, l’eau douce a été remplacée par de l’eau salée et l’océan Atlantique s’est formé. Il s’est progressivement étendu vers le nord et le sud au cours des 180 millions d’années suivantes. Actuellement, l’océan Atlantique continue de s’étendre de plusieurs centimètres par an. Les vols ou les voyages en bateau entre l’Europe et l’Amérique du Nord sont donc un peu plus longs chaque année.

Un bassin est né

Pendant l’étalement, la croûte continentale et le manteau s’amincissent. La croûte fragile qui se trouve au-dessus se brise, tandis que le manteau visqueux s’étire. Sur cette barre chocolatée, le chocolat se brise et le caramel s’étire. Dans le cadre de la fragmentation, les roches du manteau (avec formation de magma moins dense) deviennent moins profondes que le manteau environnant. Après quelques millions d’années, le manteau et le magma se solidifient à nouveau et deviennent plus lourds.

Il en résulte un affaissement de l’ensemble de la zone. Vous obtenez une dépression en forme de soucoupe dans le paysage. Le Bassin parisien est né ! Hourra ! À partir de 180 millions d’années, donc tout au long du Jurassique et du Crétacé, des sédiments se sont accumulés dans ce bassin. En effet, les sédiments, transportés par les rivières et les mers, se dirigent toujours vers les parties basses de la planète. La nature finit par combler ces dépressions naturelles avec des sédiments.

Le bassin à travers le temps

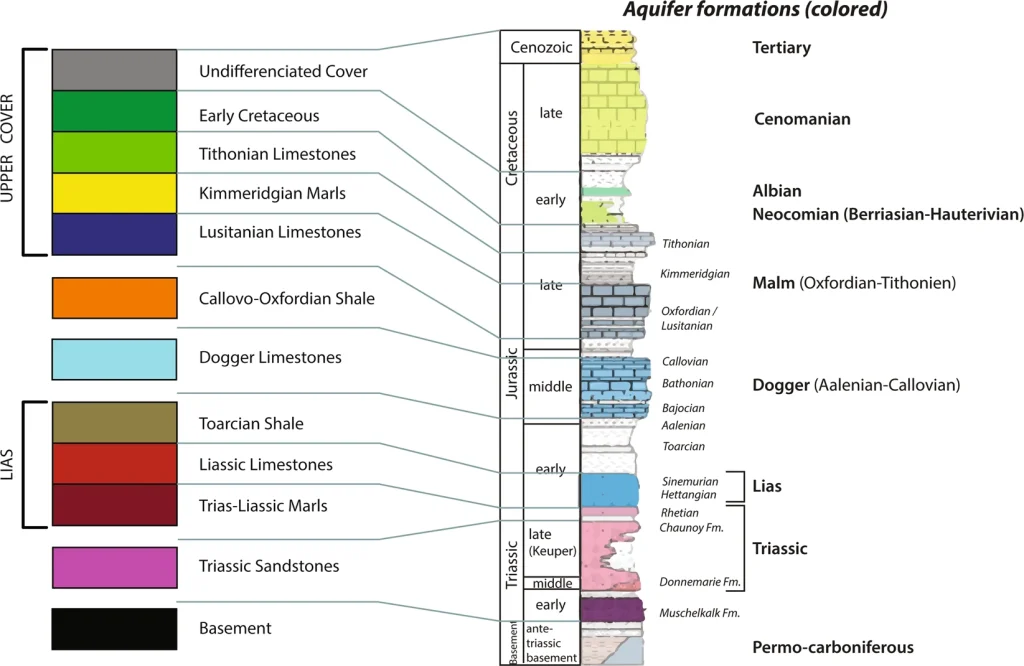

Nous avons assisté à la naissance du Paris-Bassin, mais que s’est-il passé ensuite ? La mer est entrée ! Le bassin lui-même s’est enfoncé et le niveau moyen des mers s’est élevé. C’est à cette époque que l’on trouve des sédiments marins. Les premiers sédiments marins datent du début du Jurassique (Lias). Elles étaient sujettes à la boue et se sont déposées dans une mer sans oxygène de quelques centaines de mètres de profondeur. Ces conditions ont entraîné le dépôt de sédiments riches en matières organiques et en minuscules fossiles d’algues. Nous appelons ces roches les “Schistes Cartons”. On trouve des roches de cet âge à l’arrivée à Saint Amand-Montrond.

Fait amusant : au centre du Bassin parisien, autour de la ville de Paris, ces roches ont été enfouies plus profondément. Il en résulte une production de pétrole. Le centre du bassin parisien produit du pétrole depuis au moins le milieu du XXe siècle, mais en quantités relativement limitées. Ce n’est pas exactement le Texas de l’Europe, si l’on peut dire.

Au Jurassique moyen-supérieur, le bassin est devenu un peu moins profond, peut-être en raison d’un remplissage du bassin ou d’une diminution de l’élévation du niveau de la mer. Des organismes ont créé des calcaires sur de vastes plates-formes carbonatées. Ces roches font partie de la formation du Dogger et sont enfouies sous le paysage de Bruer Ali-Champs à Bourges.

Ensuite, le bassin a été comprimé depuis le sud en raison de la tectonique menant aux Pyrénées, qui s’est produite à partir du Crétacé. Dans certaines parties du bassin, le dépôt s’est arrêté et/ou a commencé à éroder les sédiments déjà déposés. Le niveau relatif de la mer était donc bas. La sédimentation conservée au Crétacé inférieur était relativement mineure et principalement clastique, comme du gravier, du sable et du limon. C’est une excellente nouvelle pour l’étape 9.

L’effet baignoire

À la fin du Crétacé (il y a 100 à 60 millions d’années), le bassin est redevenu beaucoup plus profond. L’élévation du niveau de la mer(en savoir plus) fait apparaître d’épaisses couches de craie d’un autre type de calcaire formé par des fossiles de plancton d’eau profonde appelés coccolithophores. À l’époque, le niveau moyen de la mer était beaucoup plus élevé qu’aujourd’hui. Cela est dû à deux choses. La Terre elle-même avait un climat plus chaud.

Deuxièmement, il n’y avait pas de calottes polaires. Le niveau de la mer s’est donc élevé d’environ 70 mètres. En outre, l’activité tectonique des plaques s’est intensifiée avec l’expansion des plaques dans les océans Atlantique, Indien et Pacifique. Lorsque les plaques océaniques s’écartent, elles forment des dorsales médio-océaniques (~2,5 km de profondeur en moyenne), qui sont moins profondes que la croûte océanique plus ancienne (4-5 km de profondeur).

Lorsque l’écartement des plaques est plus important, les océans sont en moyenne moins profonds et peuvent stocker moins d’eau. Avec plus d’eau disponible en raison de l’absence de calottes glaciaires et moins de volume de stockage en raison d’océans moins profonds, toute l’eau excédentaire devait aller quelque part. Comme une baignoire trop pleine, l’eau s’écoulait par-dessus le bord sur les continents. L’eau a recouvert la terre.

Une grande partie de l’Europe était donc recouverte d’une mer relativement profonde, ce qui a entraîné un dépôt de craie à grande échelle. Ces dépôts blancs emblématiques sont bien connus sur les côtes de Douvres au Royaume-Uni, mais aussi sur les côtes françaises de la région du Boulonnais. Il s’agit en fait de la limite occidentale du Bassin parisien. Dans cette étape, le peloton pourra les apercevoir lors de la traversée de la rivière près de Vierzon, où elles s’incrustent dans ces roches du Crétacé supérieur. Il témoigne de la diversité de la géologie du Bassin parisien.

Utilisation moderne

Les hominidés commencent à habiter la France(voir étape 12) et à exploiter le sol. De nos jours, nous faisons de même. Nous utilisons les spécificités géologiques du Bassin parisien, comme les réserves de pétrole à Paris. Mais nous utilisons aussi le Bassin parisien pour une énergie plus durable. Les calcaires du Crétacé mentionnés ci-dessus agissent comme des aquifères. Il s’agit d’unités de roches aquifères utilisées comme source d’eau souterraine. Actuellement, les scientifiques étudient les aquifères du sous-sol d’Orléans pour les utiliser comme source d’énergie géothermique. Nous voyons également cela aux Pays-Bas lors de la deuxième étape du Tour de France Femmes, alors revenez sur le site plus tard.

En bref. Dans la terre, la température augmente avec la profondeur, en raison de la proximité du manteau chaud et, finalement, du noyau chaud. En moyenne, les températures augmentent de ~30°C/km dans la croûte terrestre. Il s’agit d’une source durable d’énergie géothermique. Généralement, pour exploiter l’énergie géothermique, un doublet de deux puits est foré, avec de l’eau froide pompée vers le bas. L’eau froide est réchauffée par les roches chaudes. L’eau chaude est pompée à nouveau vers la surface. Actuellement, l’énergie géothermique est déjà exploitée à Paris depuis des décennies et le potentiel est à l’étude pour Orléans.

Production alimentaire

Depuis la fin du Crétacé (il y a 66 millions d’années), la sédimentation est relativement faible dans le Bassin parisien. Cela est dû en partie à la compression continue de la plaque ibérique par le sud, qui a entraîné la formation des Pyrénées et le soulèvement partiel du Bassin parisien. En outre, depuis le Crétacé, l’activité tectonique des plaques a diminué, ce qui a entraîné la formation d’océans plus profonds et le refroidissement du climat de la Terre. Cela a conduit à la formation de calottes glaciaires et à l’abaissement du niveau de la mer à l’échelle mondiale.

Le bassin parisien devient plus continental et accumule les dépôts des fleuves. Bien que la plupart d’entre eux soient des clastiques (sable, limon, etc.), certains calcaires ont été déposés dans des environnements de grands lacs. Au départ d’Orléans, des calcaires d’ âge oligo-miocène appelés calcaires de Beauce ont été excavés pendant des siècles dans de grandes mines souterraines. En plus d’être une source de matériaux de construction, ces grottes ont également été réutilisées pour stocker du vin, de la nourriture et pour cultiver de la chicorée en raison des conditions de croissance idéales. Il y fait sombre, la température y est basse et l’humidité y est constante. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des personnes se sont réfugiées dans ces grottes.

Aujourd’hui, nous courons ici, sur une étape plutôt facile. A condition que le chaos des échelons ne se répète pas en 2013 lorsque nous avons également couru à Saint Amand Montrond. La scène d’aujourd’hui n’est peut-être que calme, mais sous la surface se cachent des millions et des millions d’années de développement. N’est-ce pas fascinant ?

NB : Les blogs dans d’autres langues que l’anglais sont tous traduits automatiquement. Nos rédacteurs ne sont pas responsables des fautes de langue et d’orthographe.